首页 > 协会活动 > 浏览文章

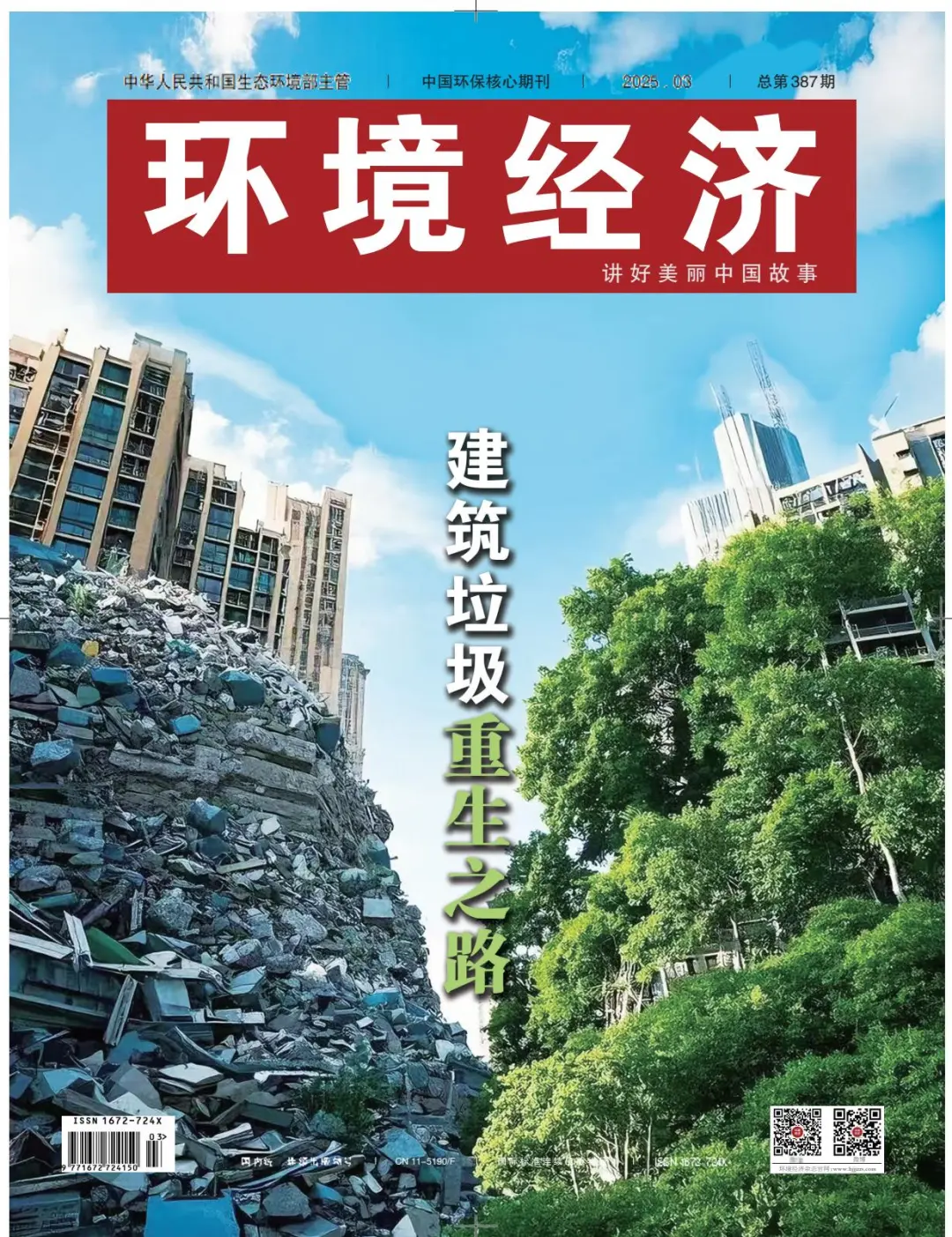

系列报道①:“隐秘角落”的建筑垃圾,该如何安放?

一座座高楼拔地而起,一条条地铁蜿蜒穿梭,城市发展的背后,却隐藏着一个日益严峻的问题——建筑垃圾。据估计,中国城市建筑垃圾年产生量超过20亿吨,是生活垃圾的8倍左右,约占城市固体废物总量的40%。如今,建筑垃圾已成为我国城市单一品种排放量最大、最集中的固体废物。

建筑垃圾的大量出现,各种难题也随之而来。有的城市既缺乏专项规划,也难觅消纳之地;有的城市规范处置能力不足,管理也是捉襟见肘。于是,不少地方出现了建筑垃圾乱堆乱倒现象,不仅侵占了宝贵的土地资源,更威胁着生态环境和公共安全。

建筑垃圾究竟该如何安放?其中暴露出的城市治理短板与规划的前瞻性不足,亟待破解。

因为量大成了“显眼包”

“我们现有的工程,无论寿命长短,迟早都会变成建筑垃圾。”中国城市环境卫生协会建筑垃圾管理与资源化工作委员会顾问陈家珑,与建筑垃圾打交道已超过30年,对于建筑垃圾的本质,他这样总结道。

2020年4月,新修订的固废法对建筑垃圾管理做出专门规定,明确了建筑垃圾的定义。建筑垃圾,是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等,以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料和其他固体废物。建筑垃圾可分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾五类。

采访中,中国城市环境卫生协会建筑垃圾管理与资源化工作委员会常务副秘书长徐玉波向《环境经济》介绍了不同类型的建筑垃圾占比及出路:“工程渣土和工程泥浆约占建筑垃圾总量的80%,其余三类约占20%。大部分工程渣土和工程泥浆通过土方平衡(建筑工程中挖土和填土之间的一种‘平衡关系’)实现了综合利用,部分进行临时贮存,少部分进行填埋处置;工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾的资源化利用率超过40%,剩余部分进行填埋处置或临时贮存。”

徐玉波表示,过去,我国城镇化发展迅速,以“大量建设、大量消耗、大量排放”为特征的开发建设方式如火如荼,尽管建筑垃圾产生量居高不下,但多数都能实现“产销平衡”。“但近年来,我国正在告别大拆大建的时代,出口一堵,问题立马凸显出来了。”

以工程渣土为例,在工程建设领域,品质好的工程渣土需求量是很大的,实际上是当作资源在调配利用的,多数可以实现回填利用。但不少地方尚未建立统筹调配机制,工程渣土产生与利用在时空上不匹配的问题无法解决,影响了就地就近利用。堆放时间一长,就成了不容忽视的问题。

因为量大,所以显眼。2023年,部分一线城市的建筑垃圾产生量超过1亿吨,全国建筑垃圾产生量每年均超过20亿吨。部分地方因为利用和处置设施、场所规划布局不够,处理能力不足,建筑垃圾处置问题日益突出,违法违规事件时有发生。2024年,全国有多个省份因存在建筑垃圾违规处置问题,被中央生态环保督察点名通报。

谈及建筑垃圾处置问题凸显,清华大学环境学院教授、固体废物控制与资源化教研所所长刘建国告诉《环境经济》:“实际上,问题并不是这几年才出现的,而是一直存在,并且其处置利用也不断取得进步,只是因为进步的幅度不如生活垃圾大,同时建筑垃圾属于惰性垃圾,对生态环境和人体健康的危害也较其他固废轻,所以过去在固废管理中优先级不如其他固废高。”

“建筑垃圾产生量大,既有存量问题,又有增量问题。”刘建国认为,近些年来随着其他固废管理问题逐步得到较好解决,建筑垃圾处置利用问题逐步凸显,特别是跨区域违规倾倒造成较大社会影响,因而建筑垃圾在管理中的优先级也得到提升。

用地从哪儿来?

面对建筑垃圾产生量增加、处置难度大的压力,2024年10月25日,住房和城乡建设部会同生态环境部等多部门召开建筑垃圾专项整治工作视频会议,要求规范利用处置,疏堵结合,开展存量治理,加快处置设施规划建设。

如何提高建筑垃圾处置利用水平?这就需要建设和完善建筑垃圾终端处置设施与消纳场所,以增强建筑垃圾消纳能力。无论是填埋、露天堆放,还是外运实现资源化利用,这些处理方式都需要占用大量土地资源。因此,建筑垃圾处置利用面临的首个挑战就是:用地从哪儿来?

根据长期调研实际,徐玉波向记者介绍了建筑垃圾设施用地情况。

“目前,各地建筑垃圾设施以临时设施为主,大多采取租赁厂房或临时用地方式建设,处理效益不高。”在徐玉波看来,建筑垃圾设施落地难,主要是规划引领不足。很多城市未出台专项规划,主要原因在于设施选址不能落位。有些城市即使出台了规划,因未与国土空间规划衔接好,没有及时落实设施建设用地规模,导致在建设时无法办理用地手续。

此外,徐玉波补充道,由于建筑垃圾资源化利用设施占地大、单位产值低,行业受“歧视”,地方政府供地积极性不高。

对于这一现象,我们可以借鉴生活垃圾处理领域的相关经验与做法。“十二五”期间,生活垃圾焚烧处理设施也曾受“邻避”等因素影响,各地设施建设陷入停滞。2016年10月,《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》印发,特别是2017年推行生活垃圾分类制度以来,各地普遍高度重视,加快编制生活垃圾专项规划,优先保障生活垃圾焚烧处理设施用地,有力推动了设施建设。2016年至2022年,全国生活垃圾焚烧处理能力增加了两倍。

徐玉波从土地使用权获取的角度进一步作出解释,划拨和出让是两种不同的土地使用权取得方式。划拨土地一般适用于公益事业用地,学校、医院等纯公益性质的公共服务设施一般是免费划拨供地,但生产经营性项目划拨用地时大都需要缴纳征地成本(含征地费、安置费等)。“因此,建筑垃圾资源化利用企业即使通过划拨方式拿地,也需缴纳征地成本。”

土地出让,如生活垃圾焚烧处理设施等环保项目,一般通过协议出让方式,以稍高于征地成本的价格(土地出让金)拿地。“我们在调研中了解到,建筑垃圾资源化利用企业更倾向于通过协议出让方式拿地,因为出让用地可以抵押贷款融资,而划拨用地一般不得转让、出租和抵押。”徐玉波说。

除了资源化利用,对于量更大的工程渣土和干化后的工程泥浆,由于产生端与处置端存在时间和空间上的不匹配,因此,需要通过在临时贮存设施内进行一定时间的堆放,在末端有综合利用需求时,再进行统筹调配。

但《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》仅对工程施工的项目自用辅助工程临时用地有政策支持,而对于一片区域或整个地区范围内的临时贮存设施用地未有政策。

“目前,各地对工程渣土临时贮存场地普遍缺乏用地支持政策,临时用地审批难。”徐玉波发现,现有的临时贮存场地很多手续不全,处于随时关停的状态。因此,亟须完善临时用地保障政策,支持工程渣土和干化后工程泥浆的临时贮存。

如何提升综合利用水平?

不同国家对建筑垃圾的称谓各异:日本称其为“建筑副产物”,丹麦称为“建材银行”,德国则称之为“含矿物材料”……这些称谓无不彰显出其潜在的资源属性。

采访中不少专家提到,建筑垃圾是放错位置的资源,全局统筹、循环利用是提升建筑垃圾利用率的王道。

根据住房和城乡建设部、国家发展改革委印发的《城乡建设领域碳达峰实施方案》,要推进建筑垃圾集中处理、分级利用,到2030年建筑垃圾资源化利用率达到55%。

近年来,建筑垃圾资源化利用率不断提升,但在处置利用方面仍面临一些难点。

一方面,建筑垃圾随意丢弃的违法成本过低,不少地方非法倾倒问题多发,导致有效回收率不足,已建成建筑垃圾处置设施长期低负荷运行。

以某城市为例,当地已建成的两个建筑垃圾消纳场设计年处理能力共140万吨,2015年建成投运后,共处理建筑垃圾约55万吨,年均运行负荷不足10%。

另一方面,建筑垃圾资源化利用面临投入大、产出低、投资回报期长的挑战,加上鼓励生产和使用再生品的政策体系不健全,导致再生产品没有价格优势,市场竞争力不强,大众认可度低。

实践中,建筑垃圾中废混凝土、钢筋等利用价值较高组分的市场化程度高,不愁销路;而装修垃圾和拆除垃圾等成分较为复杂、利用价值又不高的组分,处置起来有难度,制出的再生产品也偏低端,市场出路不畅。

对于建筑垃圾处置不力的共性问题,刘建国持类似观点。他提到,建筑垃圾管理跨部门跨区域协调管控存在盲区,全链条监管特别是运输环节监管存在薄弱环节,违规倾倒特别是跨区域倾倒频发;再生利用技术较为单一,管理较为粗放,产品附加值低成本倒挂,再生产品市场认可度不高,缺乏市场竞争力。

从产生、收集、贮存,到运输、利用、处置,建筑垃圾治理应进一步细化管理政策,健全全流程、全环节的监管体系。采访中,徐玉波向记者介绍了建筑垃圾全过程闭环监管和联单管理制度的优势。

建筑垃圾联单管理制度,是指对建筑垃圾的产生、运输、利用或处置全过程通过产生单位、运输单位、利用或处置单位以及建筑垃圾主管部门核实确认后,形成闭环管理的制度要求。

徐玉波表示,联单管理让“两点一线”——建筑垃圾产生点、建筑垃圾利用或处置点、建筑垃圾运输路线一目了然,相关人员能够清晰掌握建筑垃圾利用、处置去向和数量。

经了解,建筑垃圾联单制度正处于起步阶段,目前北京、上海、浙江、广州、深圳等地实行了联单管理,其中北京、广州和浙江等地依托建筑垃圾全过程监管平台,实行电子联单管理制度,实现自动预警、闭环管控,做到来源可查、去向可追、责任可究。

“建筑垃圾处置和利用是一个复杂的系统工程,涉及多个环节和部门。”陈家珑认为,只有统一管理、协同配合、有效联动,才能形成一个闭合的建筑垃圾处理链,才能真正实现建筑垃圾的治理与资源化利用,延长城市建设和运行周期。