首页 > 行业动态 > 浏览文章

建筑垃圾如何“逆袭”成“材”?海口这样“点石成金”→

在城市化进程加速的今天,建筑垃圾治理已成为检验城市绿色发展成色的重要标尺。海口市委十四届七次全会提出,要深化“无废城市”建设,推动建筑垃圾资源化利用厂及消纳场建成投用,完善城乡建筑垃圾收运体系,在全省率先实现新增建筑垃圾“零填埋”。

建筑垃圾源头减量、运输环节智慧化监管、末端资源化再利用,如今在海口已成为改善生态环境,促进绿色发展的有力举措。

“总体来说,海口的建筑垃圾算是管住了!”近日,海口市城市管理局固废科科长张克钟的话语,勾勒出全市每年近500万吨建筑垃圾治理的初步成果。记者深入多方走访,揭开城市建筑垃圾循环利用绿色实践面纱,探求城市绿色发展新路径。

在琼山区甲子镇的海南益民环保科技有限责任公司车间里,制砖机在制作砖块

“吃”下建筑垃圾“吐”出再生材料

建筑垃圾能干什么?8月8日,在位于甲子镇的琼山区再生资源综合利用基地,记者看到了答案——建筑垃圾“变废为宝”。一块块暗红色的烧结环保砖经自动化流水线从烧窑里“下线”,外面8辆小皮卡车一字排开,这些由建筑垃圾烧制而来的环保砖将被运往省内各地,用于村民自建房建设。

“我们的产品供不应求,因抗压强度高、耐用性强,深受欢迎,老百姓建房都喜欢使用。”琼山区再生资源综合利用基地相关负责人吴先孟给记者算了一笔账:一块环保砖2.5公斤,智能化生产线“吃掉”1吨建筑垃圾,能“吐出”360块环保砖。经过多道工序加工,建筑垃圾在这里最后变为混凝土骨料、烧结环保砖,售向市场。据了解,该基地日处理建筑垃圾量设计为1200吨。

在海南拓达环保科技有限公司破碎车间里,工作人员在分拣建筑垃圾

2024年,海口市建筑垃圾产生量为488.23万吨。据海口市城市管理局工作人员介绍,建筑垃圾通常分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等5类,主要来自各类建筑工地、家居装修、农村自建房等。其中,工程渣土、工程泥浆、工程垃圾这三类占建筑垃圾总量比例大,因组分单一,处理路径相对稳定,大多在源头直接处理。无法在源头处理的这三类建筑垃圾以及拆除垃圾、装修垃圾,则会进入末端资源化利用厂“变废为宝”。

截至目前,我市已建成投产5座建筑垃圾资源化利用厂,处理能力为272万吨/年。近日,记者走进秀英区西秀建筑资源再生利用厂,厂区机器轰鸣,生产线忙碌运转。建筑垃圾被挖掘机送进喂料机,经过破碎、筛分、分选等多道工序,混凝土块变身透水砖,废砖化为再生骨料,渣土水洗后成沙。在这里,每一类建筑垃圾都有用处。

“现在每天处理建筑垃圾1500至2000吨,预计今年处理60至70万吨。”海南拓达环保科技有限公司总经理刘清黎介绍,自政府加强建筑垃圾管控以后,进厂建筑垃圾量比原来增加50%至60%。今年春节,该公司投入700万元进行技改,优化生产工艺,提高产品质量。同时,还拓展了产品种类,目前已涵盖水泥制品、再生骨料等7大类产品投放市场,受到欢迎。

工作人员在秀英区三弦慧府小区地下室用勾臂运输车装运建筑垃圾

据统计,目前海口进厂建筑垃圾资源化利用率达到90%以上。这意味着,每1吨建筑垃圾入厂后,超过0.9吨可以完全再生利用,剩余无法利用的轻质物可以用来焚烧发电,实现资源循环利用。

构建建筑垃圾全链管理体系

建筑垃圾的治理,涉及上游、中游、下游链条,如何治理好建筑垃圾?近期,我省印发了《海南省深化推进“无废岛”建设工作方案(2025—2030年)》,提出强化建筑垃圾全链条管理,促进全量利用。部署推进建筑行业源头减量、构建建筑垃圾全链管理体系。

一辆勾臂运输车满载装修垃圾送往再生资源综合利用企业处理

如今,在一个个建筑工地,建筑垃圾源头治理措施正逐步落实。市住建局有关负责人介绍,2024年全市装配式建筑总面积约为668.8万平方米,占新建建筑的比例达89.9%,已提前实现省政府要求的“到2025年新开工的装配式建筑占新建建筑的比例大于80%”的发展目标。今年,海口将确保新建建筑中装配式建筑占比达到85%以上,力争完成90%。

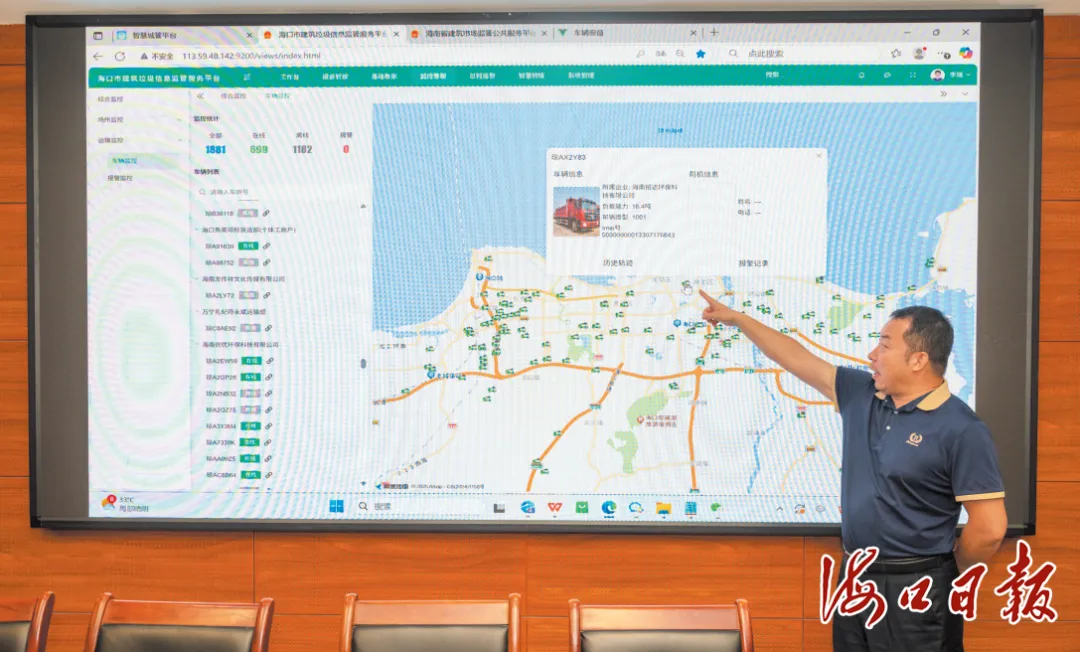

在处理过程中,海口全面推行建筑垃圾全过程信息化监管。8月11日,在海口市城市管理局的监控大屏上,每个工地门口均装有网络监控摄像头,可实时查看进出场建筑垃圾运输车辆、每一辆建筑垃圾运输车的GPS轨迹清晰可见,末端处置场所进行出入及运输量登记,这正是对建筑垃圾运输环节的监管利器——“电子联单管理模式”。

“审批部门在审批时将建筑垃圾信息录入系统,环卫部门负责报备管理,执法部门根据预警开展监管和执法,建筑垃圾从源头排放、中间运输、末端接受实现了‘联单’闭环管理。”张克钟说。目前,全市275家建筑工地出入口安装了具备车牌识别、黑车识别等功能的监控终端设备,583台核准运输车上安装了GPS,确保运输过程全程可追溯,有效遏制了偷排乱倒现象。

在海南拓达环保科技有限公司破碎车间,铲车将石块运送至生产线进行碎石

针对居民小区、农村装修垃圾处理难题,海口打造便民化收运体系,打通装修垃圾处理的“最后一公里”。目前,海口投放了180辆建筑垃圾勾臂运输车和720个移动式收集箱,累计覆盖3516个小区(次)。“装修垃圾直接装箱,满了就运走,小区环境干净多了。”庆豪·天悦海南永旺物业管理有限公司项目经理李庆刚对此赞不绝口。

针对下游的消纳设施建设和场所运营,海口也在加快步伐。截至目前,全市已建成投产5座建筑垃圾资源化利用厂,还有一座在建。同时我市还建成投运6座建筑垃圾转运调配场,以及建成海口市建筑垃圾消纳场,全面满足我市建筑垃圾收纳及资源化利用需求。

破解治理难题需多方发力

海口建筑垃圾资源化之路,在困境与突围中不断前行,破解矛盾、实现真正的“变废为宝”,不仅需要政府、企业的共同努力,更需要全社会的参与和支持。吴先孟所在的建筑垃圾资源化利用厂距离市区有六七十公里的路程,他希望政府能在降低运输成本等相关方面给予支持,吸引更多建筑垃圾进厂。

在海口市城市管理局会议室内,工作人员通过海口市建筑垃圾信息监管服务平台了解建筑垃圾运输情况

管理部门也在持续发力。根据《海南省建筑垃圾电子联单管理办法》,海口市城市管理局加快推进电子联单的申报普及工作,力争全市建筑垃圾从源头到末端全部纳入监管,同时强化部门联动协同机制,持续开展排查整治,严厉打击建筑垃圾处理各环节的违法行为,形成常态化监管机制。此外,该局目前正在推进《海口市装修垃圾管理处置办法(试行)》等3个管理制度的编制实施工作,通过明确部门职责,建立信用评价体系,强化违规查处等,实现建筑垃圾齐抓共管、全民参与的全链条管理体系。

“要管住建筑垃圾,就要破解治理难点。”在中国建研院海南分院高级工程师陈旺看来,首先要细化建筑垃圾收集分类,制定分类收集方案,如具体细分工程弃土、废弃混凝土料、废弃砌块、金属废弃物、装修垃圾、危险固体废物等,方便下游环节的进一步资源化处理;其次,源头上还要进一步落实减量。有条件的项目要推广标准化设计和BIM正向设计,按要求应用装配式装修,鼓励场地工地渣土消纳平衡。同时,还应加快建立普及全省统一的建筑垃圾信息管理系统,实现从产生、运输到处置的全流程追踪,严格落实电子联单应用要求。

此外,政府还应推动建筑垃圾资源化利用产业化发展,研究对建筑垃圾再生企业采取税收减免、用地补贴,鼓励社会资本参与等措施,支持企业联合高校研发高附加值产品,鼓励政府和国有资本投资项目优先应用可再生资源利用产品。“政府还应将建筑垃圾处理与城市绿色设施建设相结合,譬如将无害化建筑垃圾用于公园道路、透水铺装、园林造景、湿地建设、海绵设施填充等项目,打造循环经济。”陈旺说。

记者手记

建筑垃圾资源化,需做好“产业链”文章

□ 海口市融媒体中心记者 龙易强

从“建筑垃圾围城”到“资源宝库”,建筑垃圾资源化已不再是环保口号,而是城市更新的必答题。近年来,海口打出建筑垃圾处理“组合拳”,把源头减量、运输联单、末端处理串成闭环,让资源化利用率达到90%以上。

但亮眼数据的背后,有三大痛点不容忽视:一是源头分类粗糙,二是市场信任度不高,三是技术瓶颈——高技术含量的产品难觅。

“变废为宝”非一日之功。破解之道,在于把“政府链”升级为“产业链”。首先,以立法刚性细化分类,强制工地按标准分类分拣,违者被列入信用黑名单,让“粗糙”变“精准”。其次,政府搭台、市场唱戏,像推广新能源车那样为再生建材设置政府采购比例,提升市场信任度。此外,还应鼓励企业与高校共建实验室,攻关高附加值产品,让技术瓶颈成为创新起点。